淳淳千古西塘风

——追忆地方文史专家李世安老先生

唐张新

1

前几天接到王学言主任发来消息,说李世安李老病危,已从医院回家。不久,又接到学言主任信息,说老先生到家后,精神尚可,就是不停地说事情,天南海北、古往今来的事情。当时我们都希望,老先生会像十多年前一样闯关成功,康复如初。可是,没想到,昨天却惊悉李老去世的消息。

2011年春,为了纪念建县70周年,县政协决定编辑文史专辑《塘河春秋》。虽然动议较早,但篇目商定迟迟未能确定,所以留给组稿的时间就显得紧张。分配任务时,李老安慰我说,没关系,最后无人认领的课题都交给他。其实,地方文史的课题看似平常,但你要把这些课题一一形成文稿,还是需要耗费不小的精力。老先生那时已经七十多岁,如此豪勇,令人钦佩。4月的一天,我在外地开会,学言主任来电说,李老脑血栓,医院已下病危通知。会议一结束,我便赶往医院探视,这是他住院的第三天。在病房里,见到李老神智非常清楚,我们喜出望外。听他的公子讲,那天送到医院时已经不醒人事。家里有位亲戚,是省城医院的专家。在他的指点下,使用一种特殊的方法,与死神赌了一把。李老赢了。我们这里关于病情及休养的事,还没说上两句,老先生就说:“唐主席你放心,还有几篇稿子过几天就都给你。”你说,我说什么才能表达自己的心情呢?我赶紧说,您老好好休养,以后日子长着哩。大约没到一个星期,我听人说,李老正在赶写纪念建县70周年专辑《西塘春秋》的文稿,吓得我立即让人致电,让老先生安心休养,稿件以后再说。可是又过了不到一个星期,稿件就陆陆续续地发到了我的邮箱。

自那以后,李老一复如初,依旧活跃在建湖文史的各个平台上。人们没有想到,老先生鬼门关前走了一遭,反而更加锐利猛进。

李老在建湖文化、文史界一直享有崇高声誉,决不仅仅因为他是建湖文史的活历史,也不仅仅因为他在文学、文化方面有着很深的造诣,更因为他与文化、文史融为一体的人格魅力。与李老交往,宛如西塘河边迎面沐浴着春风,淳淳古意,令人神清气爽。

2

和建湖许多有兴趣于地方文史的同志一样,我的文史之路一直得到李世安老先生的关心与指点。我与李老相识于1986年前后,当时我在县中教书。有一段时间,因为教学的关系,我迷上了民间文学,还发动学生回家搜集民歌、民间故事、民间谚语。后来又专门报名上了钟敬民担任校长的中国民间文学刊授大学,结业作业是要上交自己搜集整理的民间故事。那时建湖正按照全国统一部署,在进行民间文学集成的搜集整理工作。经人介绍,我和李老在县新华书店的大堂里见了面。我迫不及待地向李老提出了关于民间故事采录、整理方面的许多问题,后来自己也觉得这些问题颇有些幼稚可笑。但是老先生不厌其烦地解答释疑。他特别肯定我发动学生搜集民歌、民间故事的做法。可惜,不久我调任高三教学,搜集民间文学的事情也就搁置了下来。一直到20年后,我把当初搜集的一些民间故事又重新整理,请李老过目。老先生提出了许多修改意见,并认为《“在树难逃”三种传说》特别有意思,并提议收入《建湖县志》(续志)。至今,老先生当初循循善诱的话语还时常在耳畔响起,让我倍感温馨。

2007年我到县政协工作,负责地方文史。不用说,与李老的联系就更多更密切了。当时如何开启新时代地方文史工作,自己真是一筹莫展。文史委主任凌炳奇同志建议,可以把李世安、金之愚、葛金求、张万康等老同志召集起来,再请上一批活跃力量如游育林、王学言、朱明安、姜茂友等同志,大家一起商议商议。在会上,我发现大家投身建湖文史工作的积极性很高,都希望政协文史能多提供平台与机会。于是决定向政协党组建议,成立文史工作组,增设文史委员,并抓紧编印《建湖文史》第九辑和《建湖淮剧、建湖杂技》套书。

《建湖文史》第九辑因为要上接十多年前的第八辑,组稿压力相当大。过去一些文史积极分子这方面已经搁置很久,现在的稿件需要重新整理。这时李老自告奋勇,主动承担了十多篇文稿的写作,还表示联络一些笔友提供稿件。后来一些作者告诉我们,有些稿件是李老和他们一起讨论、写作。

淮剧、杂技,是我们建湖地方文化的瑰宝,在苏北、上海乃至全国都享有很高的声誉。我们觉得在前人所做工作的基础上,进行系统回顾与思考,有助于提升建湖文化,有助于叫响品牌。这方面的工作主要是由李世安(执笔),金之愚(审定)两位老先生负责。李老追根溯源,梳理抓耙,让我们对建湖在淮剧、杂技诞生、发展过程中所作出的特殊贡献,有了明晰的认识。套书编印后,反响很好。有一次,我们和李老开玩笑,现在淮剧、杂技方面的许多文章,追本溯源,其源代码恐怕全都出自您的手笔。老先生连忙摇手:“不能这么说,不能这么说。”

2009年,我受命负责编纂《建湖县志》(续志)。李老得知我负责续修《建湖县志》,慷慨地把家中珍藏的光绪《盐城县志》、民国《续修盐城县志》、《中华人民共和国大典》和他搜集的许多资料提供给我,让我受益多多。在编纂《建湖民族英雄传》时,我常常向李老讨教,他总是百问不厌,并送我一套完整的《建湖英烈》(共4册),还有《建湖革命史料》以及他自己采访记录等等。其实,文史工作一个最重要的基础就是掌握史料。在这个问题上的帮助,便是最重要的最无私的帮助。

在文史方面,受益于李老的人很多。李老特别喜欢和年青的同志或是有心为建湖文化传承做点事的人们,一起研究课题,一起撰写文稿,而他却常常不愿署名。他的研究成果为许多研究建湖文史、研究陆秀夫的人们所吸收,他只是感到欣慰,感到满足,即使那些没有注明引用出处的做法,他也是一笑了之。不用说,在他看来,建湖文化的传承是最大的知识产权,个人的名利在建湖文化传承面前实在不算什么。

3

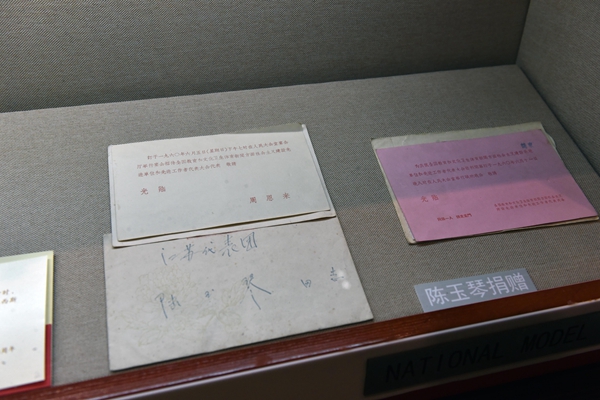

李世安老先生十分注重资料的搜集,大家都说,老先生家有“宝石库”。他的文稿总是让人感到资料充足,结论可信。《塘河春秋》中李老承担了许多课题,其中有一个是建阳县改名为建湖县的过程。说实在的,我本来以为这个课题很难写出什么新的内容。没想到,李老从“宝石库”里寻出3件宝贝:他当年亲自抄录保存的盐城区专员陈书同就此事上报的文书,苏北行政公署上报的文书,盐城区专员公署接到同意改名为建湖县后下发给建阳县委的通知。这样3件文书,无疑使这一课题的研究更加深入了一步。

非常可贵的是,李老并不以为奇货可居,而是热心出手助人,所以许多单位遇上编史修志、撰文编书一类的事情,都会想到李老。这时,他都会尽可能地提供大家所需要的历史资料,如果他的“宝石库”里没有,他也会主动与大家一起去挖掘采集。据我所知,他参加编纂的有《建湖县志》、《建湖县志(1986~2008)》、《建湖县工会志》、《塘河流韵》、《建湖杂技》、《建湖淮剧》等,主编的有《建阳居委会街道志》等。李老先生又是一位陆秀夫研究专家,他和金之愚先生合著的《千古一相陆秀夫》是这个领域的扛鼎之作,他与曹晋杰、韩明芳等合编的《陆秀夫史料与研究》,是迄今为止陆秀夫研究方面最为完备的资料集。

对待史实,李老态度相当严谨。他常常说,对待历史我们应该有敬畏之心。在编辑《塘河春秋》、《塘河锦路》等文史专辑时,李老对自己承担的课题非常谨严,并不因为自己熟知地方历史就轻忽粗率。有一次,大家议论到抗战时期建阳(建湖)建县大会的召开地点。当时我县有关资料中记载为:建阳县成立大会在季陆墩举行。李老说,许多老同志对季陆墩的说法有意见,并提议现场踏勘。后来,我们和李老、学言主任等一起到高作季墩村现场,与当地老人座谈讨论。经过一番寻访与研究,有一些情况得到了明确。季陆墩的说法确实值得推敲。季陆墩实际是季墩、陆墩两个庄子,位于高作河一南一北。当时会场初定在季墩,后为了撤离方便改在河北偏西半里路左右的陆墩。李老推究史料的事例还有许多,我想很多同志都会有这方面的体会。

文史资料的生命在于其真实性。这一点老先生非常重视。由于他兼及文化工作,所以在这方面尤其深有感触。我们曾经讨论过民间故事与历史史实之间的关系,一致的观点是,民间故事虽然有些历史的影子,但并不能与其混为一谈。比如,他和马效良老师一起搜集整理的民间故事《陈毅赴宴》,是有一定史实根据的。陈毅确实到东尤庄参加过乡绅陈达三的喜宴。但《陈毅赴宴》采用民间故事的手法,具体过程、细节完全是一种文学创作。可是,后来许多文史研究者将这则民间故事当作文史资料来使用,造成许多误解。对此,李老也十分无奈。记得有一次,他、朱明安和我们几个人一起讨论某本文史资料时,得知其中有些人物的传记,基本出于虚构,十分震惊。

李老从不因为自己文史功底深厚,而容不下不同意见,相反,他总是一位热心参与讨论的谦谦君子。讨论中他总是非常虚心,即使是在他相当熟悉的领域,也决不以专家自居,更不会盛气凌人。哪怕一些读者因为自己的无知而妄加评论时,他还是坚持用自己所掌握的史料,依靠到位的分析,平实而富内涵的话语来化解人们的疑惑。他的文史文章中,我们常常会看到李老围绕一个课题,从不同角度来表述,他会让你心中一个个疑问化为知识与智慧。

在陆秀夫研究方面,李老可称得上现代拓荒者之一,筚路蓝缕,功不可没。即使如此,在这方面他也愿意与大家平等进行讨论,而从不把观点强加于人。比如,陆秀夫生年问题。老先生对“端平三年(1236)”的旧说提出不同意见,认为“嘉熙二年(1238)”更近史实,并为此作了专门的考证。后来陆公祠、陆秀夫纪念馆等基本采用了这一说法。但也有不少研究者认为,陆秀夫生年仍应采取“端平三年”的说法。老先生不以为忤,认真研究这些文章。在编纂《塘河锦路(旅游文化史料专辑)》时,我们一起就这个问题展开了讨论。老先生认为,“嘉熙二年”的说法论据是比较充分的,但是现在看来“端平三年”的说法确实也有道理。不过,文史研究就是要展开讨论。没有不同意见,容不得不同意见,那就不叫研究。最后,大家形成较为一致的认识,陆秀夫生年可以采用两说并存的记述方法,即陆秀夫生于宋理宗端平三年(1236),享年44岁,一说生于宋理宗嘉熙二年(1238),享年42岁。

待人谦和,宛如春风化雨。接触过李老的人会有这样一个共同的体会。尽管他在地方文史研究方面成果丰硕,是公认的专家权威。可是,老先生常常会说自己只是初中毕业,你们科班出身的人受过正规训练,这方面你们是行家。这真让我们汗颜不已。面对老先生的文史力作,我们有时常常安慰自己,搞文史需要秉赋,或者用汪曾祺先生的话来讲是需要有异秉的,多读几年书顶不了异秉。当然这只是原谅自己的调侃之语,面对李老这样一位建湖文化的忠诚守望者,每一个有能力为建湖文化做一些传承努力的人,应该是没有什么理由为自己解脱这样的责任的。

斯人虽已逝,“宝石库”长存。我想,如果我们都能以李老这样的精神,去努力记录、传承、弘扬建湖文化,那么他的忠诚守望也就更有价值更有意义。

4

和李世安老先生打过交道的同志都会有一种共同的感受,他始终保持着那颗年轻上进的心。他对建湖文化的传承总是一种乐观的心态,在他的文史作品中我们总会感受到乐观前瞻,有历史而不掉书袋,讲历史而不止步于历史,总想着从中让人们领悟一些新的内涵,从中得到启发与帮助。他对新鲜事物保持一种好奇童心,并及时地记录下事实与自己的感受,以此来不断丰富建湖文化的内涵。罗汉院是建湖历史上一座有名的寺庙,佛教大德茗山法师在此院出家。但罗汉院经历了三次大的迁移与建设,其中2003年驻址太平路东侧,2008年迁入新建的双湖公园。我们只要把李老先生的《茗山与罗汉院》、《罗汉院记》、《新罗汉院记》数篇文章读一读,那么就会了解罗汉院的迁移过程,同时也感受到我国宗教政策的开明。他的文史作品的语言也总是合乎时代特点,新鲜而活泼,进入网络时代,我们常常会在李老的文章中发现“相关链接”之类的新鲜安排。

在与李老交往时,我常常思考老先生为什么对地方文史研究充满如此热情。我想,老先生对家乡这块土地有着透彻的理解、深沉的热爱。建湖是诞生陆秀夫的地方。建湖人民对中国革命作出过巨大贡献。这是一块值得歌颂的土地,有着值得我们为此付出才华的历史。李老常常说,抓起笔来,书写建湖文史,从不觉得累,从不觉得个人有什么委屈。建湖文史不负我,我深忧有负建湖文史。

老先生所言,闻者动容,我辈自是难以懈怠。我想,建湖虽然立县不久,今年也才第84个年头。但是建湖诞生于抗日烽火之中,冥冥间便有一种注定,那就是抗敌御侮、忠贞不屈。南宋陆秀夫是一个高峰。立县是一座里程碑。我们文史工作者有一种使命,那就是记录历史,记录精神,犹如保存薪火,万世相传。我们应该为建湖的文化积淀尽自己的力量。

2011年,我曾作有《李世安:建湖文化的忠诚守望者》,那时老先生打跑病魔,精神抖擞地重新投入建湖文史工作。说李老是建湖文化的忠诚守望者,还在于他热心地提携、帮扶每一个留意建湖文化的人,这种提携与帮扶是毫无功利目的,如果说有的话,那就是让更多的人关注建湖文化、传承建湖文化,让建湖文化在中华文化百花园中更显奇异瑰丽,更加引人注目。

这十多年来,李老格外珍惜借自老天的时光,不断发表文史新作,提携后辈,助力全县文化、政协文史工作。我从县政协退休后,寓居外地,常听文史委彭淑玲主任介绍文史最新动态。她提到老先生的勤奋,也是感慨。

李老从小就文才出众,因为家境的原因,读完初中后便参加了工作。这对他个人前途自然是一件充满缺憾的事,但对于建湖文化却是一件幸事。从那时起,建湖文化就多了一位悉心关注她的有心人。漫长人生路,他总以一种“文在兹身”的信念,淡看风雨,精神昂奋,用手中的笔记述历史,记录时代。令人稍觉宽慰的是,老先生前几年将自己的部分文史散文结集出版,《大道留痕》成为建湖文史爱好者、研究者的重要阅读样本。在他的引导与影响下,建湖文史队伍蔚为大观,关心建湖文史,参与记录、传扬成为一种时尚。我们有理由相信,建湖的文化积淀会迅速增厚,对建湖新生代思想熏陶、精神铸造,都会产生不可估量的作用。

前年我编写《华中局、新四军军部在建湖》,因为无法亲历亲访,所以托学言主任就几个移驻地点核实一下。学言主任告诉我,他向李老请教有关问题,老先生坚持要和他到实地踏勘,这真让我大为感动与惶恐。今年春天,我对此稿进一步整理,并与学言主任约定,准备抽一段时间,沿着华中局、新四军军部当年移驻路线,追循亲历。到时再请上李老,没想到,言犹在耳,西鹤已至。

李世安老先生,一路走好!

最后附上《世安李老先生不朽》四绝以寄哀思。

惊闻建湖文史专家李世安老先生离世,哀伤难已,理乱绪而叙悲情,草成四绝,以寄绵绵:

其一

布衣一世铸鸿名,

驾鹤云安动地情。

至理常存终不朽,

勿以文笔量时英。

其二

修身个个可尧舜,

立德涓流汇海功。

一事不成反诸己,

犹怀温润笑声宏。

其三

立言岂论位卑崇,

真理在胸无困穷。

青史据凭心似镜,

岂为虚势折青松?

其四

立功何必在高峰?

毛瑟三千笑九重。

幸有传薪李老笔,

淳淳千古西塘风。

(2025年8月20日)

- 上一篇文章: 难忘金之愚

- 下一篇文章: 没有了

站内搜索:

站内搜索: